公開天文台における天体解説技術の世代進化とは

-時代と共に変わる公開天文台の存在意義とその使命-

日本公開天文台協会(JAPOS)

「公開プログラムワーキンググループ」

「次世代型公開天文台検討ワーキンググループ」

宮本孝志(南阿蘇ルナ天文台)

はじめに

2013年から始まった日本公開天文台協会(JAPOS)の「公開プログラムワーキンググループ」では、過去6年にわたって天体観察会の解説技術を「要素」に分解してその構造を明らかにする作業を続けてきており、それによってさまざまな天体観察会を自由に再構成して実施することが可能となるように、またそれを新人教育にも応用できるようにと、研修活動を続けてきています。

また、急速に進展する現代の情報社会の環境に適応できるように、昨年「次世代型公開天文台検討ワーキンググループ」も発足し、ハードやソフトと連携したこれからの公開天文台と天体観察会のあり方についても、検討を開始したところです。

そこで本稿では、なぜ今天体解説技術の世代進化を問うのか、その進展の必然性とは何なのかという、これらワーキンググループの作業の一番の基礎となる部分についてまとめてみました。

その理由について一言で言えば、時代とともに社会が進展していく中で、いつの時代にもその時代に即した学びの質・学び方が問われているからであり、今後は、学びとは単に受け身で知識やセオリーを覚える事でもなければ、主体的に自分から発見していく事だけでも足りず、何を学ぶかを自分で見つけ、意味や学びそのものを自分で見出し創っていく事が求められているからに他なりません。

そして、それを可能にする知識やスキルの学習と共に、そうした態度や姿勢を身に着けること自体が、学びでもあるからです。

解説技術の世代差は、まさにこのような学び方の差であり、さまざまな世代のノウハウを理解し実践できてこそ、今からの時代が求める学びも可能となるのではないかと思います。

ここでは、天体観察会の解説技術を学び実践をしていくにあたり、公開天文台のこれまでの歴史をたどりながら、時代の変遷とともに変わってきた公開天文台の存在意義と使命について振り返りつつ、これからの天体観察会のあり方を考えていきたいと思います。

1. 博物館の3つの世代

日本の博物館学者の伊藤寿郎は、その著書「市民の中の博物館(1993)」[1]において、博物館を3つの世代に分けています。

第1世代の博物館は、「国宝や天然記念物など、希少価値をもつ資料(宝物)を中心に、その保存を運営の軸とする古典的博物館」としています。

これは、今でも資料館や記念館といった最も基本的な博物館の形でもあり、収集・収蔵した資料の維持・保管・修復を主な役割として、それを必要に応じて陳列し閲覧に供しています。

第2世代の博物館とは、「資料の価値が多様化するとともに、その資料の公開を運営の軸とする現在(1990年頃)の多くの博物館」だとしています。

これは、「収集」「整理保管」「調査研究」「展示」「教育普及」などの機能を果たす現代の博物館の事です。そこでは資料を収集、整理保管するのみならず、研究し、テーマに沿って分かりやすく展示・公開して、学習やレクレーションなど社会の要請にこたえる事を目的としています。

第3世代の博物館とは、「社会の要請にもとづいて、必要な資料を発見し、あるいはつくりあげていくもので、市民の参加・体験を運営の軸とする将来の博物館」であるとしています。

これは、1990年代当時は将来の博物館であったわけですが、その後「参加・体験型」を標榜する施設やアクティビティは、現在の博物館の大きな特徴となってきています。

伊藤は言います。

「第三世代の〈参加・体験〉ということは、目標にいたるプロセスを重視するということであり、それはまた、固定したひとつの結論を求めないということでもある。」

「受け身の学習から自己教育力の形成へという、“場”を設け、その“階段”をつくる、意思と能力と条件があるかどうかが、今後の博物館の分かれ道ともいえよう。」

今日、この博物館の3世代の考え方はひろく受け入れられています。

そして、その後に続く次世代の博物館への展開がさまざまに試みられているところです。

2.博物館の始まりと世代発展の意味

さて、公開天文台も広い意味ではその一つである近代的博物館の歴史を振り返ってみると、1753年の大英博物館や1793年のルーブル美術館の創設によって始まるのですが、それらは当時の医者・学者の本草学・書籍のコレクションや、王侯貴族の美術品コレクションなどが元になっていました。[2]

例えば、ヨハネス・ケプラーが1627年に作成し、地動説を決定的なものにした惑星の位置推算表「ルドルフ表」のタイトルは、彼とその前任のティコ・ブラーエの二人が仕えた神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の名前から来ていますが、そのルドルフ2世は、当時「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」と呼ばれた、世界中から集めた珍奇な品物や美術品、動植物、錬金術や占星術の器物などの一大コレクションを作った事でことに有名でした。[3]

18世紀の啓蒙思想の時代には、交易や植民地からの収奪によって世界中からヨーロッパにもたらされるこうした様々な事物を整理し、秩序付けられた同じ基準のもとに並べなおし分類して、世界を網羅的に認識しようとする気運が高まります。

百科全書や博物学、学校や動物園なども、このような考え方の下で誕生しました。

そして近代市民社会の成立によって、自然標本や美術品などのさまざまなコレクションも整理・公開されて博物館が成立し、国民啓蒙の手段となっていくのです。

19世紀の国民国家の時代になると、万国博覧会の資料展示などを契機に、欧米から見た世界と自国のあり方を国民に教育普及しようとする博物館が、各地に続々と新設されていきます。

そのような中で、日本でも明治になって、湯島聖堂で行われた博覧会を契機として、第1世代の博物館が創立されました。

ところで、こうした近代的博物館の歴史は、”資料の展示・公開”という観点から見ると、すでに見たように、その後以下のように段階を追って発展してきている事が分かります。

第1世代:珍しい貴重な資料を収集・保存・陳列し、市民の閲覧に供する事を目的とする。

第2世代:資料を収集、整理保管、研究し、テーマに沿って分かりやすく展示・公開する。

第3世代:市民がそれぞれの興味や関心に沿って、博物館活動に参加・体験し、各自が必要な資料を発見し、その意味や価値を学んでいく。

さて、これを別の角度から見ると、第1世代から第2世代の博物館は、国家・社会の権威が意味づけし価値づけた事物を収集し体系化して陳列し、国民・市民に啓蒙・教育普及しようとする場である、と見ることができます。

それに対して、第3世代の博物館は、意味・価値は与えられるものではなく、市民各自がオープンな学びのプロセスに参加し体験しながら、自ら自己教育し、意味や価値を創造していく場であり、またそれを可能とする学習支援の場であると見ることができます。

こうして”意味づけ・価値づけ”という観点で見ると、第3世代型の博物館では、市民・利用者は、それ以前の受身で従属的な立場からは一転して、正反対の能動的で主体的な立場に立つことになるのです。

3.公開天文台の第1世代について

では、これを広い意味では近代的博物館の一種でもある公開天文台に当てはめて見ると、どのようになるのでしょうか。

日本公開天文台協会(JAPOS)編纂による「公開天文台白書2006」[4]は、多大な時間と入念な準備を経て刊行された労作ですが、その中で、公開天文台とは『天体観測設備を持ち、天体観望会など公開業務を行っている施設』であると定義されています。

※ここでいう天体観測設備とは、主に光学式天体望遠鏡のことで、据え付け式、移動式(移動天文車、台車付き望遠鏡)をふくみます。

歴史をさかのぼってみると、江戸時代日本における光学式望遠鏡の製作や幕府天文方の司天台の設置など、日本における天文黎明の時代がありました。[5]

明治の初期になって東京麻布にいくつかの官立の天象台・観象台が設置されますが、後に統合されて明治21年(1888年)に東京天文台となります。そして大正2年(1913年)に、初めて一般を対象にした天体観望会「天体博覧」が東京天文台で開催されたとされています。

これは、日本の博物館の歴史の中の、後の東京国立博物館や国立科学博物館設置の契機となった、明治5年(1872年)に湯島聖堂で行われた日本初の「博覧会」にも当たるものでしょうか。

もっとも東京天文台は、もとより帝国大学付属の観測・研究・学校教育機関であり、一般公開を目的とした天文台・博物館ではありませんでした。

さて、1920年ごろには、熱心な個人の天文家などによって観望会などが開かれていたようですが、よく知られているように、据え付け型の望遠鏡を持つ日本最初の公開天文台は、32センチ反射望遠鏡を設置して1926年に開設された倉敷天文台とされています。

東京上野の国立科学博物館でも、1931年に20センチ屈折望遠鏡を設置して毎週観望会を行い、好評を博したと白書にあります。その後、1936年に60センチ反射を擁する生駒天文博物館が開かれ、また1941年には25センチ反射が大阪電気科学館に設置されました。

「以上のように、20

世紀の前半は公開天文台の数はごく限られており、一般の人々が望遠鏡で天体を眺めるというのは特別なことがらであったと言えよう。」と「公開天文台白書2006」は結んでいます。

こうした初期の公開天文台において、初めて宇宙のかなたの天体の姿(珍しい貴重な資料)を、天文台の望遠鏡(市民が持てない施設・設備)を通して、市民に見せるということが可能となりました。

これは、貴重な資料を施設内に収集・保存・陳列し市民の閲覧に供することを目的とする、第1世代の近代的博物館と同じ機能を果たしていたということができるのではないでしょうか。

そこでは、17世紀の望遠鏡の発明と共に始まった近代天文学・科学の成果を市民・国民に啓蒙し教育するという使命・目的が、自明なこととして根底にあったことも、また当然のことでした。

そうした意味で、ここでは初期の公開天文台を第1世代型の公開天文台と呼びたいと思います。

こうした第1世代型の公開活動は、公開天文台において、また多くのアマチュア観望会においても、その活動の基礎となっているのではないでしょうか。

初めて天体を観る方たちのために、まずお見せするのは月であり、土星であり、オリオン大星雲であるのは、不思議に満ちた天体の姿を見て、宇宙の驚異を学んでもらいたいということであり、それは資料そのものの貴重性に価値を置く第1世代型の博物館・天文台の特徴にあたるものだと思います。

この第1世代型の天文公開活動は、あらゆる公開活動の基礎であり、それを内包しながら、より広く次の世代の公開活動へと幅が広げられていきます。

4.公開天文台の第2世代について

それでは、近代的博物館の資料展示が、その後どのように発展してきたのか、もう少しくわしく見て見ましょう。

大航海時代が到来し、交易や植民地からの収奪によって、世界中からヨーロッパにさまざまな事物がもたらされます。

そして近代市民社会の成立に伴って、これらの事物を秩序付けられた基準のもとに並べなおし分類し、世界を網羅的に認識しようとする気運が、じょじょに高まっていきます。王族や個人の自然標本や美術品などのさまざまなコレクションも整理・公開され、公的博物館が成立し、国民啓蒙の手段となっていくのです。こうした中、西欧では科学系の博物館(例:大英博物館)と美術系の博物館=美術館(例:ルーブル美術館)との分化が、18世紀後半の誕生当初からすでに始まっていました。

19世紀の国民国家の時代になると、植民地経営による西欧の繁栄を背景とした万国博覧会の資料展示などを契機に、欧米から見た世界と自国のあり方を国民に教育普及しようとする博物館が、各地に続々と新設されていきます。

まず異文化をあつかう民族学博物館が、1862年オランダのライデンに、「国立民族学博物館」として初めて開設されました。それは当初「日本博物館」と呼ばれて、あのフォン・シーボルトが持ち帰った日本収集品の収蔵品が基となっており、設置当初から、今日博物館の基本的機能とされる「資料収集・研究・展示・教育的解説」の四つの方針が、すでに存在していました。[6]

シーボルトは、バイエルン国王ルートヴィヒ1世にあてた民族学博物館設立にたいする計画草案の中で、次のように述べています。

「民族学博物館の特別な目的は、いろいろな民族についての正確な知識を一般に普及する事にある。貿易を促進し、植民地統治を、より効率的に行うために、当該国を優先的に扱えば有益である。」[7]

もともと博物館は、モノとしての資料を収集し展示することで成り立っていますが、初期の博物館においては、「お宝・珍品」である個別の資料そのものに意味がありました。なぜならその価値は、当時の西欧の歴史的・社会的背景において、王侯貴族や市民・国民にとって自明なもの、言わずもがなのものだと思われていたからです。

ところが、時代が変わり歴史が変遷していくにつれて、資料はテーマに沿って分かりやすく展示されるものとなり、その価値も解説・教育され、学ぶべきものに変わっていきました。

こうして、博物館における「テーマ(企画)展示」と「解説・教育普及」が重要な目的となって、第2世代の博物館が登場して来たのです。

今日の博物館においては、利用者とは、学び・楽しむことを目的として来館する存在であるということが前提とされています。

そのため、そうした利用者の用に供するために、館の設置目的に沿った資料の展示公開を行うことが博物館の使命となっています。その充実を図るため、多くの企画展示を行い、より利用の多様性を広げ、またより多くの利用者の獲得を図ろうとしているのです。

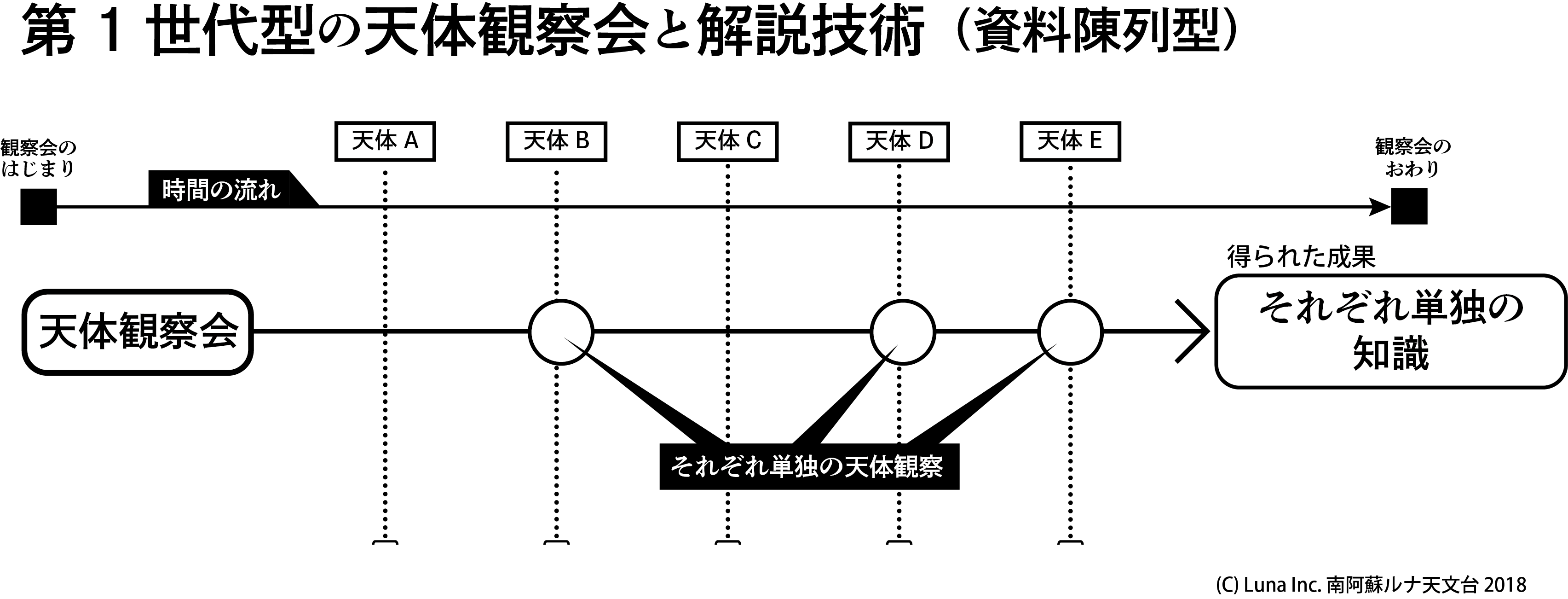

そして、テーマ性を持った観察会が主流となった今日の公開天文台は、そうした意味で第2世代に発展したと考えられるのです。いくつかの天体を順に観ていくことによって、同じ惑星でも岩石型や巨大ガス型などの種類があるとか、恒星の色の違いによって進化の違いが分かるとか、そういう解説をしながら観察会を行うのは、そのテーマ性に沿って天体(資料)を並べて観察(展示)し、その意味(価値)を解説(教育)し、学んでもらおうとしているということなのだと思います。

この第2世代型の公開活動では、学ぶべきは近代天文学であり、またはその体系の一部であるという、「教育普及」の目的が根底にあることもまた、自明のこととされているのではないでしょうか。

5.戦後の公開天文台の発展

それでは、戦後の日本の公開天文台は、どのように発展していったのでしょうか。

日本公開天文台協会(JAPOS)編纂の「公開天文台白書2006」によると、戦後まもない1950 年に口径15cm 屈折望遠鏡を備えた旭川市天文台が建設されたのを皮切りに、1951年名古屋市に15cm屈折望遠鏡を擁する東山天文台が開設され、続いて1955年に40㎝反射を持つ仙台市天文台、1956年には同じく40㎝反射を持つ富山市天文台などが一般公開を始めました。

1960年代に入ると、全国各地に科学館や青少年関連の施設が多く作られ、主として口径15㎝から25㎝の屈折望遠鏡が多く設置されたのです。

1980年代には、1981年の札幌市青少年科学館や新潟自然科学館の60cm反射望遠鏡の設置を皮切りに、公開天文台建設ラッシュと口径60㎝を超える反射望遠鏡の大口径化が始まりました。

世紀末の1990年台に入ると、尾鷲市立天文科学館の81cm、姫路市星の子館の91cmなどが設置されて、いよいよ毎年のような1㎝刻みの大口径競争が本格化します。1993年に美星天文台が口径1mの壁を突破して101cmを設置すると、1994年には鳥取市さじアストロパークが103cm、1995年にはみさと天文台の105cmなどが設置された後、1999年に、県立ぐんま天文台に150cmが導入されて、ようやく大口径競争も落ち着いていきます。

そして21世紀の幕が開けた2004年、ついに世界最大の口径2m(200㎝)の公開用望遠鏡が、西はりま天文台に設置されるに至りました。

こうして、戦後半世紀が経過する中で、公開天文台施設の増加と設備の充実が進んでいったのです。今では、天体観測設備を持つ公開天文施設は全国で400か所を超え、日本は施設・設備の質・量ともに、おそらく世界1の公開天文台王国になっています。

6.戦後の近代的博物館・美術館の展開と第3世代の博物館について

それでは一方で、公開天文台における天体の見せ方や解説の仕方(資料の収集・研究、またテーマ展示・公開)はどのように進んできたのでしょうか。

そのために、ふたたび近代的博物館のその後の展開の様子を振り返りながら、両者の対比を見てみたいと思います。

1984年にニューヨークの近代美術館で行われた「20世紀美術におけるプリミティズム」展は、企画・展示する側の既成概念とその弊害について大きな論議を呼び、その後の博物館・美術館のあり方について、一石を投じました。[8]

そこでは、ゴーギャンやピカソなどに始まる西洋のモダンアートと、それに通じると評価されたアフリカやオセアニアの仮面・彫像などの「部族美術」を並べて、人類の芸術的普遍性を見出そうとしたものでした。

しかし、それは資料の価値や芸術的普遍性を評価し展示するという行為そのものが、世界を近代化して自分たちの価値基準の縄張りにとらえて利用しようする、あの西欧の植民地時代の世界観の延長であり、そうした自分のあり方については何ら疑いを持たずに(つまり上から目線で)、展示される側を一方的に評価し規定するものだ(つまり見下している)と、批判されたのです。

そして、結果として、そうしたものの見方・価値観を、博物館・美術館は人々に押し付け、教育普及しようとしているのだと。

これを契機に、展示という行為の中で、展示する側と展示される側の資料の「意味」のあり方は、それぞれの側の社会的・政治的・文化的あり方、そしてお互いを見るものの見方によって実は違ってくることが意識されるようになりました。

実は展示という行為は、そうした「意味」を作り出す仕掛け=装置であることが明らかにされ、自分たちのあり方を問わずに価値観を押し付けることの危険性が、意識されるようになったのです。

こうした流れの中から、展示の中で、客観性や普遍性という言葉を用いて、いわば権威的に文化や歴史や科学を語ることの行き過ぎへの反省が生まれます。そして展示側は、それはあくまで自分たちの認識や価値観の表明であることを意識しながら説明すること、展示を見る者もまた、自分たちがどのようにそれを認識し、新たな価値観を作ろうとしているのかを、意識しながら学ぶことが求められるようになってきました。

美術史家のダンカン・キャメロンは、1974年に「テンプルとしてのミュージアム」と「フォーラムとしてのミュージアム」という二つの博物館・美術館のあり方を提示しています。テンプルとしてのミュージアムとは、すでに評価の定まった「お宝」を人びとが拝みに来る、まるで神殿のような場所、フォーラムとしてのミュージアムとは、未知なるものに出会い、そこから議論が始まる場所という意味でした。[9]

日本の博物館学者の伊藤寿郎は、「市民の中の博物館」の中で、第3世代の博物館とは、「社会の要請にもとづいて、必要な資料を発見し、あるいはつくりあげていくもので、市民の参加・体験を運営の軸とする」と述べています。

「第三世代の〈参加・体験〉ということは、目標にいたるプロセスを重視するということであり、それはまた、固定したひとつの結論を求めないということでもある。」

「受け身の学習から自己教育力の形成へという、“場”を設け、その“階段”をつくる・・・」

これは、第1世代や第2世代の博物館の、定まった価値の資料を展示し、その評価システムを学ばせる教育普及というあり方に対して、第3世代の博物館とは、まさにフォーラムとしてのミュージアムのあり方であるということを、述べているのではないでしょうか。

このように、第3世代の博物館においては、「展示は議論と啓発の場」となり、「解説をする側とそれを受ける側との対話の場」となって、「新たな意味・理解を協働作業として紡ぎだしていくフォーラム」を目指していこうとしています。

「対話という共同作業のプロセスそのものが、実は展示という行為」だ、ということになるのでしょう。

科学系の博物館のひとつであると考えられる公開天文台は、戦後の日本において世界に類を見ない大きな発展がありました。そして今や、公開天文台の第3世代として、これまでにない新しい公開方法・解説技術のあり方が、(伊藤がいうように)社会の要請となってきています。

生涯学習においては、一方的で受動的な学びというのはその趣旨に即していないということで、自分の興味関心にそって主体的に知識・理解を得たいという要求が高まってきているのです。

それに対して、私たちは資料(天体の姿)をどのように展示し(見せ)、どのように理解し学んでもらったら良いのでしょうか。

そして、どのように科学や天文学や宇宙論を語り、解説しようとしているのでしょうか。

7.学校教育とアクティブラーニング

一方、日本の学校教育の現場でも、最近「アクティブラーニング」という言葉が注目されています。

これは、平成30年度(2018年度)以降に学習指導要領を改定するという告示が公示されましたが、それについて文部科学省が出した「新しい学習指導要領等が目指す姿」という文書の中で、以下のように説明されている学習の事です。[10]

・主体的・対話的で深い学び

・課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び

・他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程

そして、以下のようにその意義を強調しています。

「主題に対する興味を喚起して学習への動機付けを行い、目の前の問題に対しては、これまでに獲得した知識や技能だけでは必ずしも十分ではないという問題意識を生じさせ、必要となる知識や技能を獲得し、さらに試行錯誤しながら問題の解決に向けた学習活動を行い、その上で自らの学習活動を振り返って次の学びにつなげるという、深い学習のプロセスが重要である。」

さらに、その背景については、以下のように解説しているのです。

「知識・情報・技術をめぐる変化の早さが加速度的となり、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて進展するようになってきている。しかし人間は多様な文脈が複雑に入り交じった環境の中でも、場面や状況を理解して自ら目的を設定し、その目的に応じて必要な情報を見いだし、情報を基に深く理解して自分の考えをまとめたり、多様な他者と協働しながら目的に応じた納得解を見いだしたりすることができるという強みを持っている。

予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となる。社会や産業の構造が変化し、質的な豊かさが成長を支える成熟社会に移行していく中で、様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、他者と一緒に生き、課題を解決していくための力の育成が社会的な要請となっている。」

こうした動きを受けて、学校教育現場では、すでに2012年度からアクティブラーニングを授業の中に取り入れようと、さまざまな教育実験や新しい手法の開発が行われています。[11]

また、近い将来、大学受験もこの指導要領に沿って行われる事になっており、具体的には、現状の大学入試センター試験に代わって、2021年度より「高等学校基礎学力テスト」と「大学入学希望者学力評価テスト」の2つの試験が導入されます。その大学入学希望者学力評価テストでは、「思考力・判断力・表現力」が考査されます。さらに、大学個別の選抜においては、「主体性・多様性・協働性」などを試される事になるのです。

こうして、急速な社会の変化に対して、社会教育や学校教育の現場では、すでに待ったなしの改革が進行中なのです。

8.公開天文台の第2.5型世代について

このような社会の進展の中で、公開天文台の天体観察会においても、大きな変化が現れて来ているようです。これまでの公開天文台での学びというのは、天文学の成果を教育普及し知識を教授しようとする、いわば従来の学校教育の延長的な「解説的教育理論型」の観察会が、ながらく主流だったのではないでしょうか。

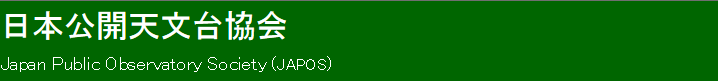

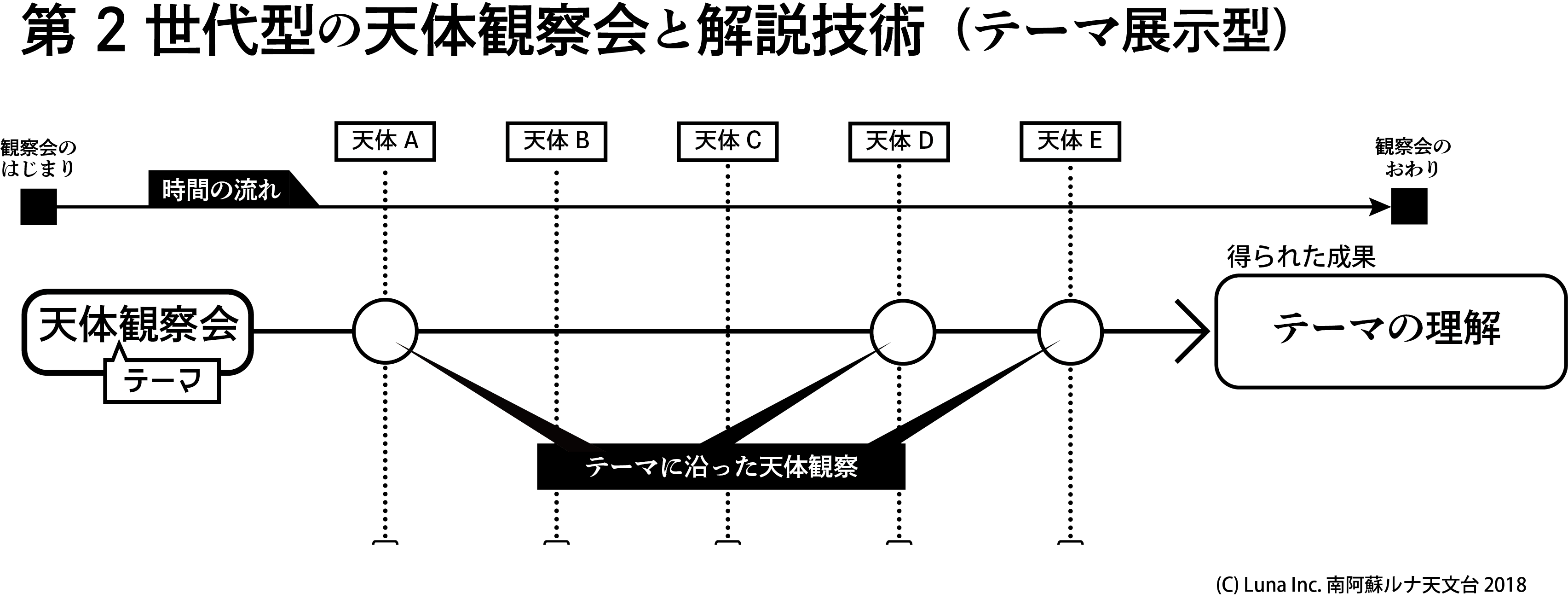

それは、第1世代型(資料陳列型)、第2世代型(テーマ展示型)の解説と呼んでも良いかと思います。

こうした公開天文台の解説方法・技術については、次の世代は前の世代を否定することによって発展しているというよりも、前の世代を基としてそれを内包しながら、より広くそのあり方・機能の幅を広げている、と言った方が良さそうです。

第1世代や第2世代のあり方は、それが誤っているということではなく、木の形成層が幹を成長させ、それ以前の層が幹の芯となっていくように、次の世代の公開のあり方を作る大事な基本になっているということなのです。

そこで、これからの天体観察会においては、観察しようとするもの、また実際に観察しているものが何であるのか、あらかじめ用意された知識をそこで提示・解説しようとしてきた従来のやり方を見直し、さらに進展させる必要があります。

そうした中、第2世代のテーマ解説型の進展を模索する中で、最初に知識や答えを教えるのではなく、実際の観察中の対象天体をよりくわしく観察(形・色・明るさ・大きさ・模様・動きなどなど)することにより、そこに生じる自分なりの発見や理解の表出と、その発見に伴う疑問や質問に応える形で解説員が天文解説を行う「発見学習型」の観察会のあり方が模索されてきました。

2013年に始まったJAPOS研修会における研修活動は、主としてこのタイプの公開活動について、解説技術の確立と実習を目的に進められてきています。

そこで、これを便宜的に第2.5世代型「発見学習型」の解説と呼びたいと思います。

しかし、さらにこれから社会から求められているのは、「新たな意味・理解を協働作業として紡ぎだしていくフォーラム」としての、第3世代型の天体観察会解説技術の確立と実習です。

9.公開天文台の第3世代について

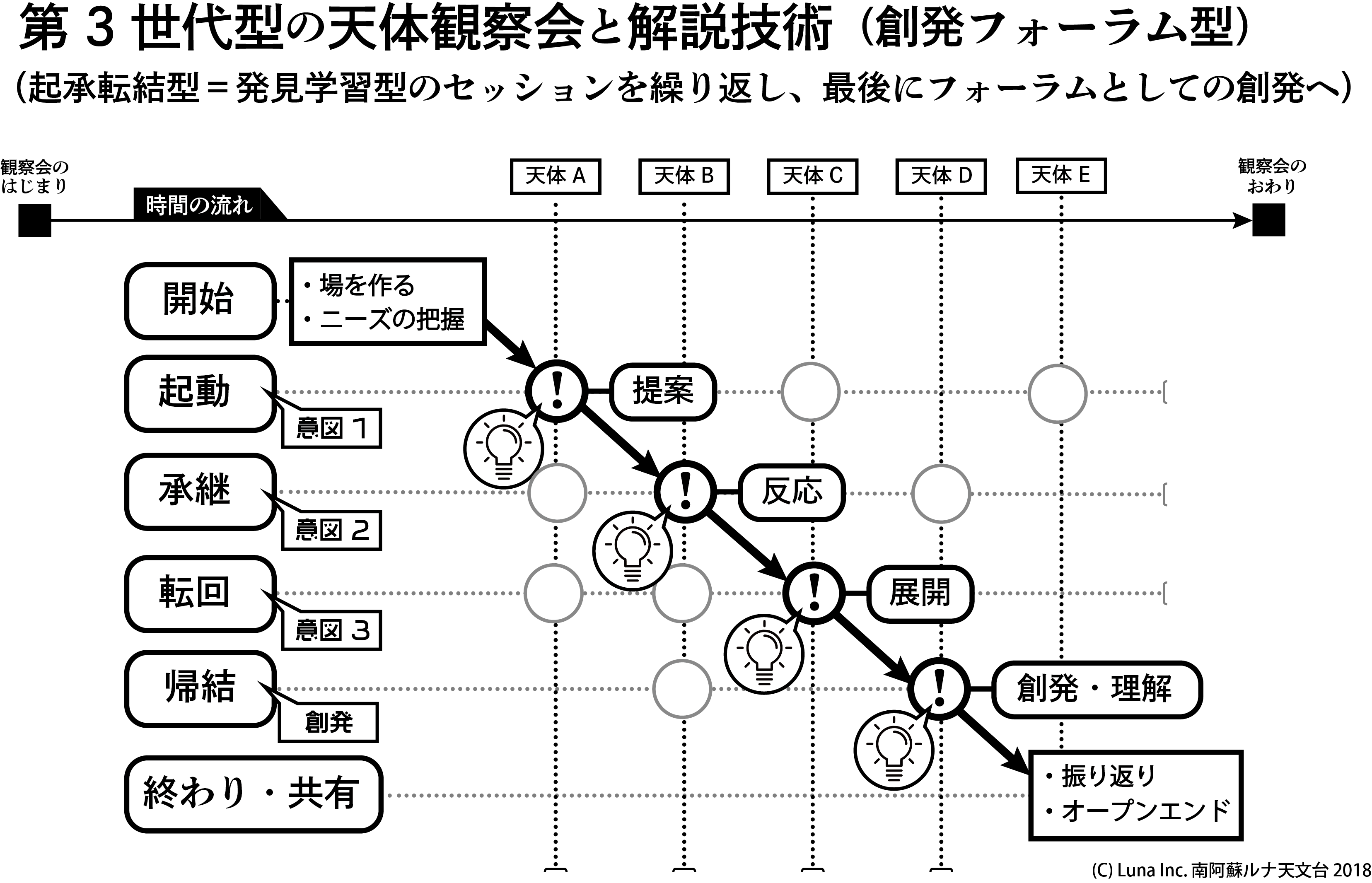

そこで、この3つの天体観察会解説技術の実際の流れと構造を図によって見てみます。

これら3つの世代の観察会は、さまざまな対象天体を見せながら、観察による天文・宇宙の理解をもたらしたいという目的は同じですが、それぞれの方法論には際立った違いがあります。

第1世代型(資料陳列型)の天体観察会では、不思議に満ちた天体の姿を見て、宇宙の驚異を学んでもらいたいという意図で、解説員が面白い天体や特徴のある天体と思うものを、一つずつ個別に観せることが行われます。

第2世代型(テーマ展示型)の観察会では、その目的にかなう学んでほしいテーマに沿っていくつかの対象天体が選ばれ、プログラムが企画されて、観察会が実施されます。

第2.5世代型(発見学習型)の天体観察会では、テーマに沿ったプログラムが企画されます。そして実際の観察に加えて、解説者による天体知識の解説や心理学的理解・スキルのサポートによって、各参加者がこれまで持っていた内面の知識・理解とが全面的に再構成されて、新たな気づき(これをJAPOS研修会では、エウレカ!と呼びます)が発現して学びが生まれるように、途中で観察会プロセスをリアルタイムで再構築していきます。

第3世代型(創発フォーラム型)の天体観察会においては、解説者(むしろファシリテーター)と参加者たちは、共に学ぶ仲間として観察会という「場」=フォーラムを創ります。

まず初めに、会話によって参加者たちの何を求めているのかというニーズや、何を知りたいかというウォンツを探り、それに沿って、解説者からの提案としての天体A①から観察会は始まります。

そして、実際の観察による反応を「場」の共通体験としながら、続けて次の知りたい方向性(天体B②)をその場で選び、向きを変えていきます。

さらに、その観察体験によって新たな方向性(天体C③)へと観察会は転回します。

そこで二つ以上の天体観察から生まれる新たな発見や驚き、気づき(エウレカ!)によって、収束・帰結(天体D④)に向かい、その意味が同定され全員に共有されていきます。

これらのプロセスを通して、この観察会の「場=フォーラム」のなかで創発・理解④が生まれるのです。

そこでは、大きな宇宙という神秘を前に、解説者も参加者も共に冒険者として立ち、ワクワクしながら一緒に学びと理解の旅を続けていきます。

第2.5世代型以降の天体観察会には、想定された「結論」や「終わり」などはないと思います。

むしろ各人にとっては、それは自らの関心と興味にそって学びを深め、その方途を自分自身で拓いていくという、長い自己教育の航海の始まりとなるのではないでしょうか。

このような新しい世代の天体観察会の解説者は、解説技術としての第1世代(資料陳列型)、第2世代(テーマ展示型)の知識や技術について、深く習熟している必要があります。そして、その観察会の参加者によって、またそのニーズによって、あるいは気象などさまざまな要件によって、臨機応変にそれを組み立てなおし、活用していくのです。

その世代間の違いは、目的論的な結果に重要性を置くのではなく、あくまで「一人ひとりの参加者とその理解のプロセス、そこに生まれる新しい創造性」に重要性を置くということにあります。

これまでのJAPOS研修会も、この第3世代型の天体観察会の実現に向けての研修活動でもあったのだと思います。

そして、さらにこれから模索していきたいのは、この後に来るであろう第4世代型の公開天文台とその公開方法についてなのです・・・

10.天文台における天文・宇宙の学びについて

振り返ってみると、科学は昔から仮説を立て検証し、さらなる仮説を提示するということを繰り返してきました。

よく知られているように、ケプラーの法則はティコ・ブラーエの20年にわたる惑星の位置観測のデータを引き継いだ上で、宇宙における神の秩序を信じ、占星術師でもあったケプラーの直観と努力から生み出されたもので、結果的に惑星運動の観測結果をうまく説明できる法則でした。しかしその意味を正確に説明できたのは、質量を持つ物体同士が引き合う万有引力の法則を発見し、運動方程式を天体の現象に応用したニュートンでした。しかしそのニュートンの法則も、アインシュタインの相対性理論によって引力とは重力場のゆがみによっておこる現象であるとされ、質量を持たない光さえもその影響の例外ではなく、太陽系の中のような重力の弱い場所にのみ適用できる近似値であると、今日ではされています。

人間の抱く最大の疑問である宇宙の起源や法則についても、古今たくさんの仮説が立てられ、その時々の真理とされ信じられてきましたが、今日に至るまで天文学や宇宙論の最前線で探求が続けられています。今や、宇宙やその法則はただひとつではなく、宇宙は無数に存在しその法則もさまざまに異なっており、私たちはたまたまそのうちの一つに生まれてきただけなのかも知れないと議論されています。[12]

このように、科学の世界では昨日の真実が今日は誤りとなり、今日の仮説が明日の真実となるかも知れません。

「いま真実と考えられていること」が間違いかもしれないと疑うのが科学者であり、科学的態度ではないでしょうか。「科学の永遠の無謬性(むびゅうせい)」を信じているのは、科学者ではなくて、むしろ一般の人々の方なのです。

ですから、与えられた知識やセオリーを、ただ疑いもなく覚えようとすることは、決して科学的な態度ではなく、科学的教育でもありません。自ら考え、疑問を持ち、探求し、解決していく態度をこそ、私たちは育てなければなりません。

そのような意味で、天文学や科学の成果を伝える公開天文台の観察会において、解説者はまるで自分が宇宙に行って見て来たかの如く宇宙の法則や天文知識を語るのではなく、多様な参加者の一人ひとりがコペルニクスとなりガリレオとなって、観察体験から自分なりに宇宙の現象や法則に気づいていけるように支援をすることこそが、求められているのではないでしょうか。

11.おわりに

最初に述べたように、日本公開天文台協会(JAPOS)の「公開プログラムワーキンググループ」では、このように第1世代から第3世代にわたる各世代の天体観察会の解説技術を「要素」に分解してその構造を明らかにする作業を続けてきており、それによってさまざまな天体観察会を自由に再構成して実施することが可能となるように、またそれを新人教育にも応用できるようにと、研修活動を続けてきています。

また、急速に進展する現代の情報社会の環境に適応できるように、昨年「次世代型公開天文台検討ワーキンググループ」も発足し、第4世代型とも言えるこれからのハードやソフトと連携した公開天文台と天体観察会のあり方についても、検討を開始したところです。

これらについては、2018年3月に福岡で行われる「IAU国際会議 CAP(世界天文コミュニケーション会議)2018 in Fukuoka」でも口頭発表する予定になっており、また日本公開天文台協会の公式サイト(http://www.koukaitenmondai.jp/)においても、年次全国研修会の資料を公開することにしております。

これからも、日本公開天文台協会(JAPOS)では、公開天文台と天体観察会の解説技術の進展のために、検討作業・研修活動を進めていきたいと思っているところです。

文献・資料

[1] 伊藤寿郎(1993)「市民の中の博物館」pp.141-174

[2] 吉田憲司(2011)「博物館概論」pp.36-58

[3]福岡市博物館(2017)「神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世の驚異の世界展・図録」Bunkamura ザ・ミュージアム

[4]日本公開天文台協会(2006)「公開天文台白書 2006」pp.1-10(http://www.koukaitenmondai.jp/whitepaper/2006/japos_wp2006_link.pdf)

[5]日本天文学会(2008)「日本の天文学の百年」pp.1-12

[6]吉田憲司(2011)「博物館概論」放送大学pp.8

[7]国立歴史民俗学博物館「よんみがえれ!シーボルトの日本博物館」青幻舎pp.206

[8]吉田憲司(2011)「博物館概論」放送大学pp.82-117

[9]吉田憲司(2011)「博物館概論」放送大学pp.97-99

[10]文部科学省「新しい学習指導要領等が目指す姿」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364316.htm)

[11]小林昭文「アクティブラーニングを支えるカウンセリング24の基本スキル」ほんのもり出版

[12]青木薫(2013)「宇宙はなぜこのような宇宙なのか」講談社pp.226